街道是城市的脉搏,也是人与城市彼此塑造的现场。

回望一座城市的变迁,不一定从宏观视野俯瞰城市,不妨走进一条街,边走边听这里的人情滋味、历史故事,感受城市的变迁慢慢作用在我们每个人的身上。

上周,“城话局”迎来了第三期活动。以“一条街见证一座城:聊聊广州的变迁”为主题,四位来自艺术、媒体、摄影、设计领域,且在广州生活多年的嘉宾,与60位观众齐聚北京路的歌莉娅225“小红楼”,畅谈广州这座城。

这是一次关于城市与人的双向故事,也是一次穿梭在街道上的集体的记忆漫游。

11月,由广东、香港、澳门共同举办的全国第十五届运动会(以下简称“十五运”)即将在广州开幕。体育盛会是城市发展的“加速器”。六运会、九运会、亚运会再到十五运,无一不为广州的城市更新与发展起到至关重要的积极作用。作为“东道主”之一的广州市民,又是如何看待这些变化,记下了哪些珍贵片段?

今天,把活动当天的精华片段分享给你。

活动时间:2025年8月8日晚

活动地点:广州北京路歌莉娅225

嘉宾:刘滨

广东省油画美术家《四楼看街景》展览艺术家

嘉宾:陈戈

资深电台媒体人《外来媳妇本地郎》吴多美扮演者

嘉宾:张飞宇

资深建筑摄影师著作《广州24小时》

嘉宾:李伟斌

歌莉娅225总设计师/策展人 策展《四楼看街景》

画二十年广州街景

画的是生活

刘滨

歌莉娅225在7月28日-8月22日推出新展《四楼看街景》,在百年骑楼上,遇见流动的广州,看艺术家刘滨以温暖的笔触记录广州风情。刘滨“四楼看街景”的角度,是“以小见大”,以一条街见证一座城的变迁,也是本次“城话局”活动的重要切入点。

“我第一次画的是海珠南路,那时候它还不是‘网红’。”刘滨展示PPT里他的油画作品,色调温暖,画面中是静静延伸的骑楼街道。

2002年,他买了第一台数码相机,开始了他的“扫街”之旅。彼时的刘滨,或许是广州最早一批开始使用数码相机记录城市的人。他坦言,那时自己没有技术可言,纯粹想记录记忆中熟悉的生活街区。2007年起,他改用油画的方式重绘它们,把这些街道变成留得更久的风景。

二十余年,他为这座城市建立了一份私人的“视觉档案”。

他在龙津中路长大,但海珠南路有一种特别的广州味道——骑楼、阳光、老店铺,以及特有的慢节奏。“2000年代初的海珠南路,马路上很少车,偶尔驶过几辆老出租;电车偶尔没电,司机下车把电线重新挂上去。这些场景,如今在城市里已难得一见。”

刘滨还画过恩宁路未翻新时的安静,也画过中山六路午后的人影斑驳。画作标题都是路名,背后却是“老广”生活史:放学后吃拉肠的小巷、父母工厂门市部所在的街口、大学时代去一德路买模型的周末。

“我想画一百张、两百张广州的路。画的不是风景,是我在这座城市四十多年的生活。”

比如外地游客到访广州常去的恩宁路(永庆坊),翻新前安静,如今热闹,两种样子都可爱。皆因广州的街景从来都不是静止的。

与其说把画作变成“怀旧”的标签,倒不如说,刘滨希望这些画作可以成为与当代广州对话的桥梁。

适老化改造

让城市未来迸发新活力

陈戈

“你们坐过‘手风琴电车’吗?连接处像风琴一样,坐在那里总怕掉下去!”陈戈一开口,就把大家带回了三十年前的广州。

她是电台《老友记》的主持人,也是广东本土经典自制剧《外来媳妇本地郎》吴多美(阿May)的扮演者。自称“大声美”的她,洪亮的声线令很多广州人一听就会笑。

身为“老广州”,陈戈的讲述从上世纪90年代的广州开始:手风琴电车、文化公园迎千禧的跨年活动、中山四路的儿童公园旧址……她还记得东山口电车总站的“辫子”,记得报栏前挤满看报人的场景。那时候一分钱都要省,因此报栏就是免费的“信息中心”。

这些场景与刘滨的画作像是隔空呼应——城市的变迁必然导致旧事物的消失,但只要有人继续讲述这些故事,美好的生活图景便能跨越代际差异。

在活动现场,我们讨论到“未来广州如何继续迸发活力”的话题。陈戈的答案出乎意料——做好适老化改造。

“如果一个城市能让不能再创造价值的人,依然有尊严地生活,那它本身就有迸发活力的可能性。”陈戈说。

做老年人的电台节目12年,她发现广州的老人精力充沛,却常常被圈在自己的“小世界”里,与年轻人的生活没有交集。于是她主力举办“金婚银婚好家风”活动,为广州的老友记们补办有仪式感的婚礼:穿上婚纱、坐上婚车,重新走一次“人生重要的街道”。

她还在节目中教长者嘉宾玩网络梗。年轻人都在说“秋天的第一杯奶茶”,那老人家也可以拥有“秋天的第一杯养生茶”,让大家在笑声中缩短了代际的距离。

“2014年,广州60岁以上老人占18%,去年已是22%。老人活得好,年轻人就没有后顾之忧。”

所有人都想在这座城市里活得舒服。但陈戈的讲述视角更具人文关怀,令大家关注老年群体的感受。

镜头拼接骑楼天际线

记录消失与生长

张飞宇

摄影记者出身的张飞宇,从2000年代初开始“扫街”,二十多年没停过。

他对岭南特色的骑楼建筑有着某种长情的注视。自2004年起,他用镜头相继拍下北京路、东山口、恩宁路的骑楼,再通过后期拼成400米的“虚拟长街”,并将这一系列作品命名为“骑楼天际线”。

“我之所以喜欢这样创作,是因为一整条骑楼街道看上去很漂亮,而分成一栋栋建筑去单独欣赏,它们又有各自的味道。”

北京路的繁华依旧、东山口的潮流更替、永庆坊的复兴历史……在他的镜头里,既有整齐的建筑线条,也有偶然闯入画面的行人、猫和招牌。令画面上的广州在规则严谨之余生趣盎然。

记录“广州市中心最经典的城中村”冼村的照片,是他获得国际奖项的作品。那片曾经许多年都没有变化、差点以为时光在那里凝滞的城中村,不久前已完全推倒重建,展现出CBD的新面貌。

永庆坊则不同——他用2004年的老照片对照现在的样子,街道的变化,不只是建筑的变化。人们会离开、会回来,会用不同的方式继续在这里生活。

“有时候看着这些街道,变化大得我自己都惊讶,但仔细看,骑楼的砖还是那些砖。对于拍骑楼的我来说,如果骑楼消失了,作品或许会更‘值钱’。但我又怕它真的消失了……”张飞宇开玩笑地说。

从前安静的路,如今变得热闹。但糖水铺还在,老街坊还在。城市的变化从来不是替换,而是回忆的叠加。

影像里的广州切片

是家的感觉

李伟斌

“这条片子里,有我对广州最复杂的感受。”

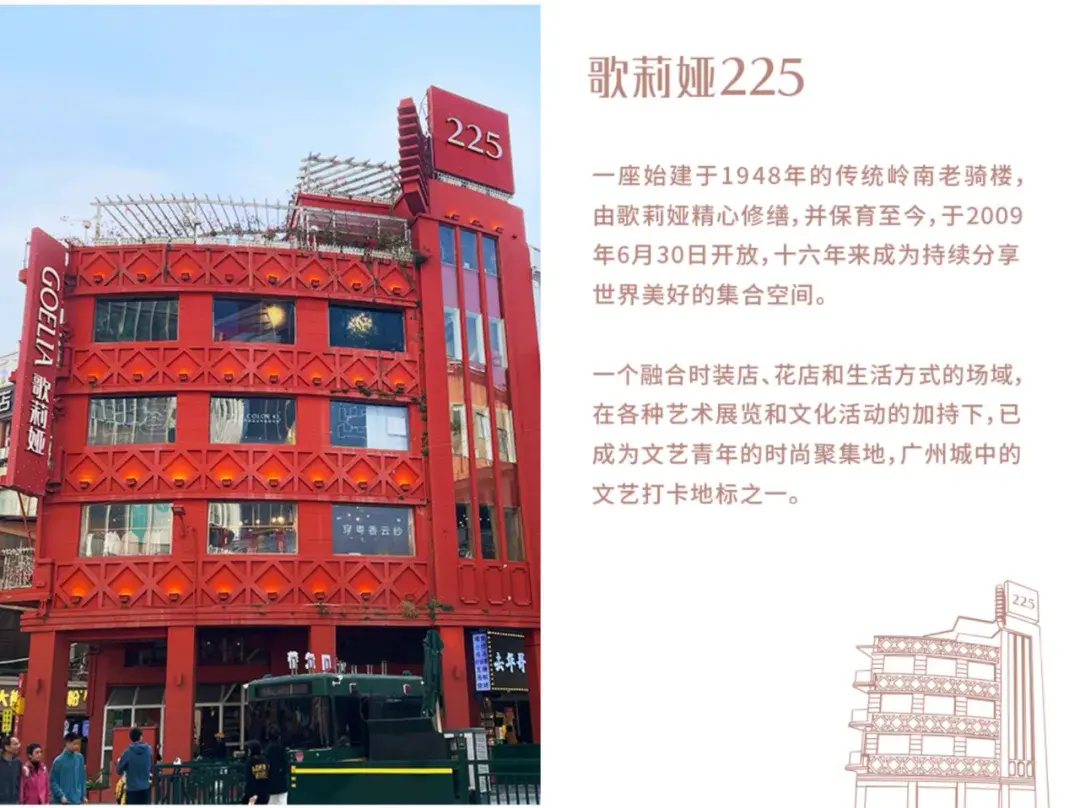

李伟斌是歌莉娅225的总设计师,也是这栋骑楼建筑的“守护人”。2009年,歌莉娅修复了这栋始建于1948年的岭南骑楼,把它变成开放的文化艺术空间。

而李伟斌播放的是自己在2022年拍摄的获奖短片《仰望之城》,现场立刻安静下来。雨天的骑楼街、新疆的蓝天、上海话的独白,以及刚好由嘉宾陈戈录制的广播片段,都拼贴出了2022年的城市情绪。

影片的主角“B仔”,是李伟斌在捷克古董店淘回来的木偶,他观察城市的视角始终是仰望天空的。

“我在广州的街头不断地转圈,拍摄了很多仰望的素材,老城、新城、骑楼、城中村、白天、黑夜。那年广州一直下雨,我拍到的镜头全是湿的,很多素材都是一片模糊。这些模糊里,有我的出生地沙面、我成长的大院珠影厂、我小学的必经之路、我中学门前的天桥、我曾经待过的写字楼、我改造的老建筑……”

影片每个取景地都有意味,更像是一场记录。“空间不仅是物理存在,它要能容纳多代人的记忆。”李伟斌说。正如他策展过百场展览,既有像刘滨这样的艺术家的作品,也有年轻创作者的尝试。对他来说,设计和策展,就是给城市留下呼吸的空间。

在歌莉娅225的五楼这里,他拍了16年的街景。人来人往、车水马龙,变化细微却日复一日地累积。不管城市怎么变,家的感觉不会变。

哪条街藏着你的广州记忆?

当嘉宾刘滨与张飞宇在现场发现彼此的小学相距仅100米,童年吃的是同一家肠粉店时,活动现场爆发出一阵惊呼。拥有类似生活轨迹的两个广州人,因为这场关于“广州街道”的对话,发现了神奇的巧合。

这次“城话局”迎来超过60位观众,互动环节一度热闹得就像小型街坊聚会。在被问到“你最喜欢广州的一条街是哪里”时,每个人的答案都带着可爱的意味。

有人写下“长寿路”,因为那里有童年常去的小吃摊;有人答“榨粉街”,带着不加掩饰的笑意;还有人精准到“2004年之前中山一立交桥底”,听上去像是某个私密故事的发生地。

沙面一街、江湾路、纺织路、宝业路……这些名字就像一块块记忆碎片,把二三十年来的广州生活拼接成一幅立体地图。而现场观众的故事,也在持续扩展这张地图:没有网红店的东山口、一德路的年货味、骑楼下的归属感。

看到这里,哪条街藏着你的广州记忆?欢迎来评论区加入“城话局”,和我们聊聊。

另外,《四楼看街景》展览将持续至8月22日,也欢迎人在广州的你来歌莉娅225,在油画记录的光影里,找到属于你的“那条街”。

同时感谢城市画报的好朋友、时尚女装品牌歌莉娅与我们共同主办本次活动。在此介绍一下“歌莉娅225”这个美丽的空间,热爱美好事物的各位,快去打卡。

城话局,全称“城市画报与读者对话的聊天局”,就是这样一个让故事发生的地方。

如果你想报名参加下一期的线下活动,请留意城市画报各大平台(公众号、微博、小红书)的更新,我们将会提前发出活动预告和报名信息。我们期待下一次,继续与你讨论有趣、有温度的城市话题。

可盈配资-可盈配资官网-配资平台APP下载-石家庄股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资链接公众可以通过⽴法会⽹站的⽹上⼴播等平台

- 下一篇:没有了